BTC/HKD-1.1%

BTC/HKD-1.1% ETH/HKD-1.95%

ETH/HKD-1.95% LTC/HKD-1.51%

LTC/HKD-1.51% ADA/HKD-1.21%

ADA/HKD-1.21% SOL/HKD-2.47%

SOL/HKD-2.47% XRP/HKD-0.97%

XRP/HKD-0.97%雖然 Filecoin 主網上線僅9個月,但目前Filecoin網絡上已有超過2700名活躍礦工,共同貢獻了超過8 EiB的存儲容量,目前24h平均挖礦收益 0.0414FIL/TiB;

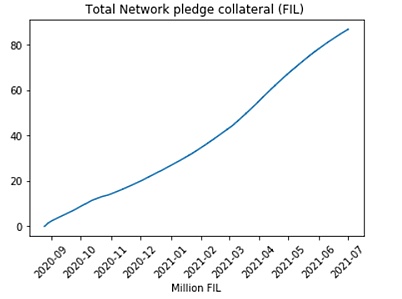

在網絡驚人增長的背后,Filecoin挖礦已成為Web3中最重要的經濟活動之一,開采了超過 8600 萬個 FIL,并有超過 9200 萬個 FIL 被鎖定為質押,超過 2700 萬個 FIL 作為網絡費用被燒毀。在 Filecoin 上提供 Web3 存儲的經濟價值以數十億美元計。

鑒于 Filecoin的動態經濟模型,理解Filecoin挖礦經濟學需要了解一些關鍵的網絡經濟因素,包括但不限于:

區塊獎勵機制(網絡基線)

質押抵押品(流通供應、借貸)

扇區懲罰(對不可靠存儲的抑制)

Gas 動態(網絡容量和交易費用)

Filecoin Plus(有效數據)

硬件采購和維護成本(鏈下投資和成本)

如果沒有正確理解這些因素,新加入的生態參與者很難計算挖礦收益并確定盈利能力,這可能會使他們對加入網絡猶豫不決。

本篇文章旨在分析Filecoin挖礦背后的經濟學神秘面紗,并提出正確的思維模型來計算挖礦回報。

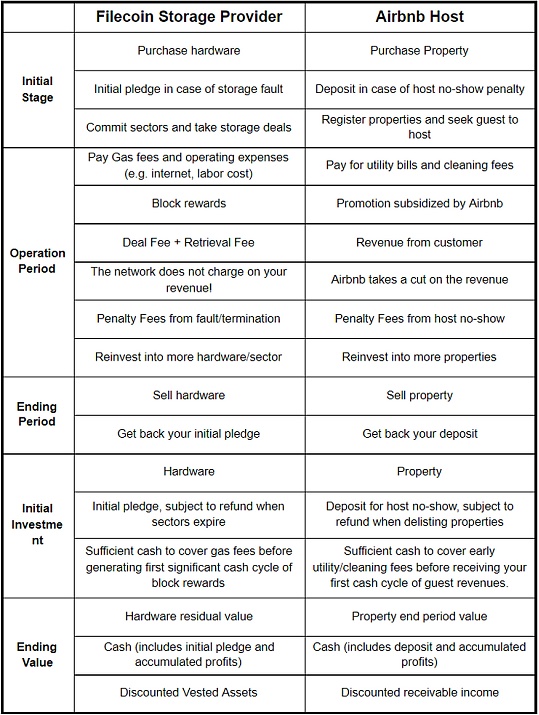

隨著Filecoin的工作證明機制,加密貨幣挖礦進入了一個新的時代,礦工既成為區塊鏈共識的維護者,又成為平臺經濟的服務提供商。在Filecoin上提供Web3存儲和在Airbnb上做房東有很多相似之處,這是在本講座中首次提出的。因此,Filecoin存儲供應商和Filecoin礦工是可以互相轉換身份的。

在我們討論Filecoin挖礦經濟的細節之前,我們可以先看一下Filecoin礦工的運作與Airbnb房東的直接比較。

如上表所示,Filecoin 存儲提供商和 Airbnb 房東都試圖通過長期提供有價值的服務來將其現有空間TOKEN化。唯一的區別是 Filecoin 礦工提供云服務,而Airbnb房東提供實際的住處。

Filecoin基金會成為歐洲區塊鏈組織成員:據官方消息,Filecoin基金會已經成為歐洲區塊鏈(Blockchain for Europe)組織成員。該組織包括Ripple、Binance和Block.One等其他成員,致力于區塊鏈推廣和教育,幫助歐盟保持在全球創新前沿。[2021/5/28 22:52:59]

據計算,Airbnb托管的回報計算非常直觀, 我們可以計算單個房產產生多少回報,或者計算整個 Airbnb 托管操作的回報(房東可能有多個房產)。

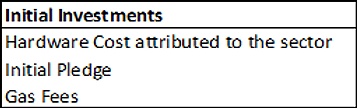

我們可以使用類似的數學模型來思考Filecoin的挖礦收益,無論是從單位經濟學的角度,還是從整個存儲提供商的運營來看,但首先,我們需要了解收入、成本和初始投資的來源是什么。

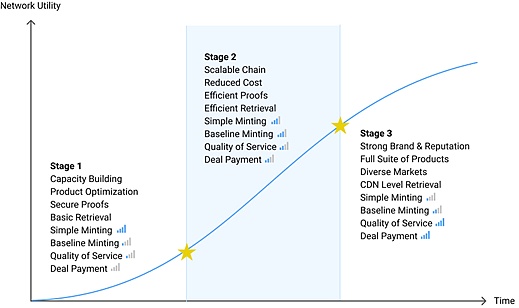

收入是存儲提供商通過向網絡提供存儲能力并為客戶提供存儲服務而獲得的獎勵和報酬。收入來源包括區塊獎勵、交易付款、檢索費和礦工提示等。

目前,區塊獎勵是大多數存儲提供商的主要收入來源。網絡確定每30秒,Filecoin 礦工就有機會通過記錄和驗證其他參與者的活動來贏得區塊獎勵。

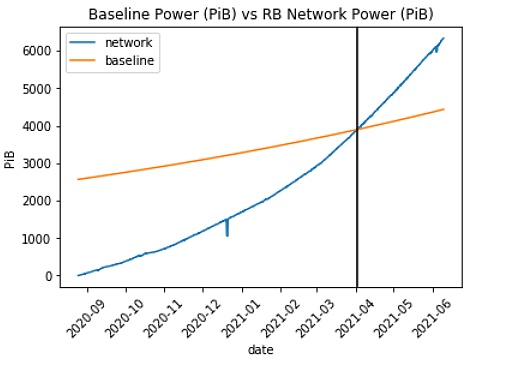

與其他一些加密貨幣不同,Filecoin 不僅僅遵循簡單的指數衰減模型來鑄造代幣。相反,Filecoin 結合了簡單的指數衰減鑄幣和基線鑄幣,這是一種KPI驅動的鑄幣機制,以鼓勵一致的存儲和對網絡的長期投資。

30%的存儲挖礦分配將通過簡單的指數衰減進行鑄造,其余 70% 將通過基線鑄造進行鑄造。

Filecoin 網絡于2021年4月2日首次越過基線,這意味著區塊獎勵正在充分發揮其潛力,除非網絡能力再次低于基線。

礦工也受到其他收入來源的激勵,以提供更好的服務,包括:

交易付款:即客戶為數據存儲支付的費用;

檢索費用:即客戶為檢索數據而支付的費用;

礦工小費:這是網絡參與者為鏈上活動支付的費用。

FIL跌破150美元關口 日內跌幅為4.55%:火幣全球站數據顯示,FIL短線下跌,跌破150美元關口,現報149.97美元,日內跌幅達到4.55%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/5/7 21:32:49]

未來隨著區塊獎勵不斷衰減,交易支付、取回費、礦工小費等都可以取代區塊獎勵成為礦工的主要收入來源。

成本是采礦作業期間發生的費用,包括鏈上成本和鏈下成本。

挖礦過程中產生的鏈上成本主要有兩種類型,①網絡交易費用和②罰款費用。

網絡交易費:也稱為 gas 費,是礦工在記錄挖礦活動時向 Filecoin 網絡支付的費用。由于網絡可以處理的交易數量有限,因此對公共資源的使用收取網絡交易費用。費用金額通常反映 Filecoin 網絡容量使用的供需情況。

罰款費用:是礦工為不可靠的存儲支付的罰款。罰款是為了激勵可靠的存儲和懲罰惡意行為。

鏈下成本主要發生在 Filecoin 挖礦的日常運營中,包括數據中心、互聯網、租金和人工成本等成本。運營成本與每個礦工實體的組織結構和運營管理有關,這取決于礦工的規模和復雜程度。

其他運營成本可以是隱性的或非現金形式的。例如,采礦硬件的折舊成本應計入成本項目,即使現金流出可能發生在采礦期初。同樣,礦工抵押品的資本要求帶有隱性資本成本,也應計入成本項目。

為簡單起見,我們有意在成本部分省略了硬件折舊成本和抵押資本成本。我們將在初始投資部分深入討論這兩個項目。

初始投資衡量啟動采礦業務所需的資金。如果我們再次使用 Airbnb 托管類比,初始投資應包括財產投資以及在收到任何客戶付款或平臺補貼之前支付初始存款和早期費用所需的資本。

同樣,對于Filecoin挖礦來說,初始投資的來源主要是資本支出(購買初始質押抵押品和挖礦硬盤)和運營周轉儲備(支付早期挖礦業務的現金)。

Huobi Global恢復HECO-FIL提幣業務:火幣官方剛剛發布公告稱,Huobi Global現已恢復HECO-FIL(基于HECO)提幣業務。[2021/2/4 18:54:53]

Filecoin采用前期代幣質押的機制,以確保存儲容量的專用性和網絡的安全性。因此,礦工需要進行初始投資,購買Filecoin代幣作為初始質押。

當Filecoin價格較高時,質押可以說是礦工的一大初始資金需求。然而,最重要的可能不是礦工質押時的Filecoin價格。相反,它是操作過程中的價格軌跡,價格波動可以通過各種解決方案進行對沖。

將質押視為成本可能會很棘手。從會計的角度來看,質押更像是資產負債表中的資產項目,而不是損益表中的成本項目。

從成本角度考慮抵押品的更好方法是考慮與抵押品投資相關的機會成本。

礦工可以考慮代幣質押的資本成本。根據資本結構,此類成本可以是股權、債務或兩者的混合。與質押相關的成本只是采礦期間發生的資本成本。

初始存儲承諾:估計價值 20 天的區塊獎勵。

初始共識承諾:30% 的質量調整電源標準化循環供應的份額。

交易提供者質押:至少 1% 的原始字節標準化流通供應份額。

初始存儲質押和初始共識質押是為了確保礦工在網絡中承諾資源和合理行為。交易提供商抵押品取決于存儲提供商愿意承諾多少以確保存儲交易的可靠性。其目的是協調礦工和客戶之間的激勵措施,并使礦工在存儲市場中脫穎而出。

購買硬件的資本支出是 Filecoin 挖礦初始投資的主要部分。硬件所需的資金量很大程度上取決于硬件市場價格。由于不同的礦工可以以不同的價格訪問挖礦硬件,因此不同礦工的硬件采購成本可能會有所不同。

在整體獎勵和交易付款足以維持業務之前,運營資本儲備將用于支付早期運營成本。Filecoin 區塊獎勵在開采后不會立即發放給礦工。只有 25% 的區塊獎勵是立即可用的。另外 75% 將遵循 180 天的線性歸屬時間表,以使礦工與網絡的長期發展保持一致,并使礦工對短期價格變動不那么敏感。

Filecoin測試網當前總質押量約為846.18萬枚FIL:據IPFS100.com報道,filfox瀏覽器數據顯示,Filecoin測試網當前區塊高度為102172,全網有效算力為353.62PiB,總質押量約為846.18萬枚FIL,活躍礦工數為413個,每區塊獎勵為12.90FIL,近24小時產出量為155216FIL,24小時平均挖礦收益為0.44FIL/TiB;

目前有效算力排名前三的分別為:t01248(先河/智合云)以21.51PiB暫居第一,t02775(STCloud-Linden)以20.21PiB位居第二,t09037(SeedPlan-Saturn)以18.54位居第三。[2020/9/29]

區塊獎勵歸屬時間表類似于會計中的應收賬款回收期,這對礦工的運營資金非常重要,并影響初始投資。

以上我們已經討論了 Filecoin 經濟學的不同組成部分,現在讓我們來談談計算挖礦收益的具體方法。在高層次上,采礦回報衡量給定一定數量的承諾資源可以產生多少價值。

具體有兩種計算挖礦收益的方法:

第一種方法是計算單位采礦回報,其中投資回報是在扇區層面上衡量的。由于部分經濟因素是全網共享的,因此單位挖礦收益可以為整個網絡的挖礦收益提供一般性指導。例如,一個扇區期望的區塊獎勵和封裝一個扇區所需的 gas 費用對于所有礦工來說通常是相同的。

第二種方法是計算整體的采礦回報,投資回報是在企業層面上衡量的。整體采礦回報更針對礦工,因為大多數經濟因素取決于礦工的經濟決策。例如,承諾的總存儲功率和部門密封速度由礦工的運營戰略決定,并可能與其他礦工有很大不同。

對于單位采礦回報,我們會考慮進入一個行業的所有經濟因素。

如果我們使用 Airbnb 托管類比,這就像計算單個財產的回報。最初,房東需要購買房產并支付必要的注冊費才能在 Airbnb 上列出房產。物業的收入來自平臺激勵和客戶支付,運營成本主要來自物業維護費。回報計算為營業利潤除以初始投資。而對于 Filecoin 挖礦,一個部門的初始投資包括硬件成本、礦工抵押品和鏈上成本(預先收費或預留)。收入主要是大宗獎勵和交易付款,運營成本主要是部門維護。

林念龍:Filecoin波動率通常情況下和比特幣是正相關的關系:6月28日下午3點,中幣“新基建,新機遇”暨七周年云峰會順利在中幣APP熱聊群展開。

在談到Filecoin是否會因為外部環境的影響或比特幣的影響而出現大幅波動時,閃挖創始人林念龍表示:“比特幣就像‘股市的大盤指數’,其他幣種在沒有其他外力的情況下,Filecoin就像“單只股票”,正常情況下和比特幣是正相關的關系。一般情況下,波動率(漲跌幅度)會大于比特幣。”[2020/6/28]

如果我們以一年作為回報期,我們可以計算單位挖礦回報如下:

年營業利潤=年收入-年營業成本

單位挖礦收益 = 年營業利潤 / 初始投資

在初始投資中,初始存儲質押和初始共識質押在所有礦工中都是相同的,因為它們依賴于預期的區塊獎勵和循環供應量。交易提供商的抵押品取決于礦工贏得存儲交易的意愿,因此在礦工之間有所不同。

硬件投資取決于硬件市場價格。雖然礦工們可能有不同的硬件采購成本,但我們可以查詢最新的硬件價格來做一個大概的估計。

鏈上成本是初始投資的一部分,因為它們需要預先支付或保留。當礦工想要封存一個扇區時,需要支付網絡交易費用,當礦工將質押鎖定到網絡時,已經預留了罰款。

如上文所述,Filecoin 挖礦收入的來源包括區塊獎勵、交易費、檢索費和礦工小費。每個扇區的預期區塊獎勵在所有礦工中都是相同的,因為它們是由網絡決定。然而,礦工可以決定是否要進行交易或為客戶檢索文件以賺取交易費用,這可以增加礦工的扇區的收入。

此外,如果一個扇區包含經過驗證的交易,其預期的區塊獎勵將顯著提高,因為它獲得了 Filecoin Plus 的好處。因此,礦工可以參與 Filecoin Plus 以提高其他扇區的單位采礦收益。

在運營期間,主要成本是區塊的維護成本,這主要是鏈下運營成本造成的,因為鏈上成本是預先支付或預留的。每個扇區的運營成本可以計算為總運營成本/承諾的數量。從單位采礦收益的角度來看,當營業利潤可以覆蓋初始投資時,就可以實現盈虧平衡。

該分析顯示了 Filecoin 挖礦期間單個扇區會發生什么。輸入假設可以比較直接地計算或觀察,輸出結果很容易計算。因此,單位挖礦收益法適合快速了解挖礦收益。我們還可以使用這種方法來估計網絡上普通礦工的單位經濟性。

考慮到這個模型,礦工可以通過改善影響回報的特定經濟因素來提高他們的單位采礦回報。此外,這個模型讓礦工們很好地了解增加另一個扇區需要多少增量資本,以及它會帶來什么經濟利益。

但是,這種方法有一些局限性。例如,復利效應不會反映在單位挖礦回報中。一旦一個行業收支平衡,就沒有辦法將現金進一步投資于其他行業以賺取更多的經濟效益。挖礦收益的再投資只能通過從整體來看挖礦業務的收益來反映,這就是我們將在下面討論的整體挖礦收益方法。

對于整體采礦回報,我們著眼于進入采礦業務的經濟因素。

使用 Airbnb 托管類比,這種方法就像計算托管業務的回報。企業主可以購買多處房產并在 Airbnb 上注冊。企業主可以決定在Airbnb上掛牌的房產數量和業務擴張的速度。在運營期結束時,整體回報是業務價值的增長除以初始投資。

對于 Filecoin 挖礦,初始投資衡量礦工需要投入多少資金才能開始挖礦業務。期末價值衡量采礦業務可以出售的價值。

整體挖礦收益計算如下:

整體挖礦收益=(期末價值-初始投資)/初始投資

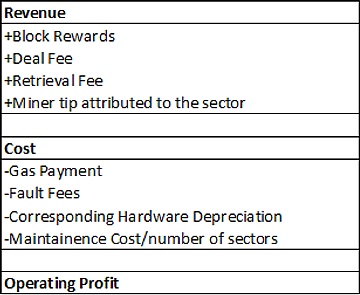

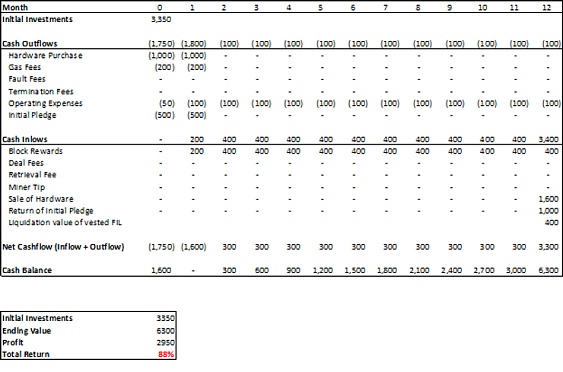

下面,我們將演示一個示例,說明如何計算整體回報。我們在此注意,這只是一個展示礦工現金流的數值練習,數值并不是實際回報的真實表現。在對網絡進行更多研究后,稍后將發布更現實的版本。

如上所述,Filecoin 挖礦的初始投資包括資本支出(購買挖礦硬件和初始質押代幣)和營運資本儲備(現金用于支付早期挖礦業務)。

與單位挖礦收益不同,整體挖礦收益的運營營運資金儲備不需要覆蓋所有的鏈上成本。隨著礦工逐漸增加扇區,一些鏈上成本在運營期間分配。因為挖礦可以產生代幣現金流,后期的一些運營成本可以用早期的收入來彌補。

購買挖礦硬件和初始質押代幣也不需要在一開始就全部發生。由于不同的扇區封裝計劃,在采礦期間可能會發生一些資本支出,并且可能會得到早期收入的部分支持。

因此,所需的初始投資金額高度依賴于礦工的運營策略。

剩余價值是礦工在運營期結束后可以變現其采礦業務的金額。價值主要取決于四個方面:現金余額、硬件剩余價值、應收收益和未釋放的質押。

現金余額:是法定余額和完全歸屬的代幣余額的組合。在運營期間,由于采礦收入和釋放的抵押品,現金頭寸可能會增加。

硬件剩余價值:是采礦硬件在運營期結束時的轉售價值。由于商業硬件用于 Filecoin 挖掘,因此它們對許多其他業務用例仍然很有價值。因此,礦工可能能夠以一定的價格出售他們的采礦硬件,這取決于二手市場的需求。

應收收益:是挖礦業務因區塊獎勵歸屬計劃而獲得的區塊獎勵,它可以構成期末業務價值的很大一部分。計算應收收益的正確方法是進行象征性的現金流量預測,并指定折現率將未來現金流量轉換為現值。它類似于傳統金融中的現金流量折現估值方法。

未釋放的質押:是質押在網絡上但尚未完全釋放的質押品。因為質押品只有在服務成功履行后才能全額返還,我們可以為未釋放的質押品分配一個貼現率,以對潛在故障進行定價。

從整體采礦回報的角度來看,盈虧平衡時間計算為積累足夠的現金流以支付初始投資所需的時間。

整體挖礦回報很重要,因為它回答了在挖礦開始時需要投入多少現金以及在結束時可以取出多少現金。它更特定于礦工,需要大量的礦工投入。這種方法適用于投資 Filecoin 挖礦業務。

整體挖礦收益計算需要礦工對其挖礦業務以及Filecoin挖礦經濟學有透徹的了解。它不能在整個網絡中推廣,因此很難用這種方法為所有礦工產生平均挖礦回報。

得益于Filecoin工作證明機制,隨著 Filecoin 的推出,加密貨幣挖掘進入了一個新時代。雖然它為 Filecoin 和區塊鏈技術的主流采用奠定了基礎,但它也需要一些范式轉變來思考采礦經濟學。

在這篇博文中,我們討論了 Filecoin 挖礦經濟學以及思考挖礦收益的正確思維模型。為了解釋挖礦經濟學,我們在 Filecoin 挖礦和 Airbnb 房東托管之間進行了類比,并找出了相似之處。然后我們詳細討論了挖礦收入和成本的來源,并指出了礦工應該如何考慮初始投資。

我們提出了兩種挖礦收益的思考方式:單位挖礦收益法和整體挖礦收益法。單位采礦回報分析營業利潤與單個部門的前期投資,整體采礦回報著眼于整個采礦業務的期末價值與初始投資之間的關系。我們還討論了每種方法的用例和局限性。

在加密貨幣挖掘中結合“有用性”和“盈利性”絕非易事。Filecoin 團隊在設計和實施一個創新的經濟網絡方面付出了巨大的努力,將這兩個方面結合起來,迄今為止取得的成果非常顯著。我們很高興從數據分析的角度參與到 Filecoin 網絡中,我們期待見證 Filecoin 未來會變成什么樣。

Tags:FILECOLECCOINew hashrate of FilecoinhuionecoinNeverend Ecentralization Filecoinboostcoin

來源 |?https://www.paradigm.xyz/2021/08/floor-perps/?continueFlag=2aed5c51e1e788c41fa691e7dfab022f作.

1900/1/1 0:00:00撰文:PAKA Labs研究員 MIDDLE.XReviewed : Shawn Lin 林曉( 文中部分內容翻譯自?RMRK官方博客?)1990年12月25日.

1900/1/1 0:00:00經歷過短暫的沉寂后,NFT 再度變得火熱起來。據 Dune Analystic 數據顯示,在 2021 年 3 月第一波 NFT 熱潮過后,全球最大的 NFT 交易平臺 OpenSea 月度交易.

1900/1/1 0:00:00「拳皇97」在傳播的意義上很成功,這得益于特殊的時代背景。—— 知名創意機構 W 內部分享作為最近備受關注的公鏈Solana,其上的鏈游自然也開始吸引到更多的目光.

1900/1/1 0:00:00本篇是 Rollup Bridge 介紹的第二篇,建議先從第一篇 Maker Bridge 看起:以下所稱 L2 皆指 Rollup 而非 Plasma 或側鏈以下所稱「資產」和「代幣」兩個詞指.

1900/1/1 0:00:00本文來自: https://www.reddit.com/r/wisdomchain/comments/o5hgcc/understand_what_is_the_sdao_stablecoin.

1900/1/1 0:00:00