BTC/HKD-5.37%

BTC/HKD-5.37% ETH/HKD-4.88%

ETH/HKD-4.88% LTC/HKD-4.7%

LTC/HKD-4.7% ADA/HKD-5.31%

ADA/HKD-5.31% SOL/HKD-6.06%

SOL/HKD-6.06% XRP/HKD-7.68%

XRP/HKD-7.68%沃爾瑪希望成為虛擬世界中最大的零售商。

近兩年,“元宇宙”突然成為風靡全球的概念。投資者和公司似乎都找到了通往未來世界的入口。

有觀點認為,元宇宙似乎是互聯網發展的下一個階段,一個新的虛擬但不限于現實的、由VR、AR等新技術支持的大規模互聯世界。

自從 Facebook 在 2021 年宣布將公司名稱更改為 Meta 以表明其超越社交媒體的雄心以來,它進一步推動了 Metaverse 的概念,促使人們急于弄清楚如何融入虛擬世界。

元宇宙之火從互聯網蔓延到零售行業。

據CNBC當地時間1月16日消息,沃爾瑪正在低調進軍“元宇宙”領域,表示有意制造和銷售虛擬商品,包括電子產品、家居裝飾、玩具、體育用品和個人護理產品,以及將為用戶提供虛擬貨幣和 NFT。

零售巨頭沃爾瑪推出Web3加速器計劃“Store No8 dCommerce Base Camp”:金色財經報道,全球零售巨頭沃爾瑪旗下孵化器部門Store No8宣布已與投資公司Outlier Ventures達成合作共同推出Web3加速器計劃“Store No8 dCommerce Base Camp”,旨在為Web3初創公司提供改善全球零售和商業體驗的解決方案,該加速器計劃的覆蓋領域主要包括去中心化基礎設施、數據和增長解決方案、沉浸式體驗和元宇宙、以及人工智能和區塊鏈技術交互,入選者將獲得資金支持,并且得到構建和完善產品路線圖、社區建設、代幣經濟和發布、籌款和推銷以及治理等方面的幫助。(retailtechinnovationhub)[2023/6/6 21:20:08]

事實上,從去年下半年開始,沃爾瑪就加大了對“元宇宙”的探索力度。

Polygon與沃爾瑪旗下Flipkart達成戰略合作伙伴關系:12月2日消息,Polygon宣布與沃爾瑪旗下印度電商公司Flipkart建立戰略合作伙伴關系。Flipkart將建立區塊鏈電子商務中心,該中心將專注于Web3和元宇宙電子商務的研發。

此前Flipkart與Polygon曾合作推出元宇宙購物體驗Flipverse。該產品目前處于試點階段,其將為消費者提供游戲化、互動和身臨其境的體驗,用戶將能夠收集公司的忠誠度積分超級幣以及來自合作伙伴品牌的數字收藏品。[2022/12/2 21:18:42]

2021 年 8 月,沃爾瑪發布了一份招聘廣告,要求制定“數字貨幣戰略和產品路線圖”,同時確定“與加密貨幣相關的投資和合作伙伴關系”,而另一份聲明還表示,沃爾瑪正在“繼續探索新興技術如何塑造購物未來的經驗”。

在亞馬遜、eBay及沃爾瑪購物時用戶現可使用Crypto.com支付:據Cryptoslate 4月11日消息,加密貨幣借記卡公司Crypto.com在與Shopping.io建立新的合作關系后,用戶可在亞馬遜、eBay以及沃爾瑪購物時使用 Crypto.com支付。用戶可以享受以下優惠,購物時可享受額外5%的折扣;獲得高達10%的返還獎勵;美國以外的訂單運費免收20美元的運費。[2021/4/11 20:06:39]

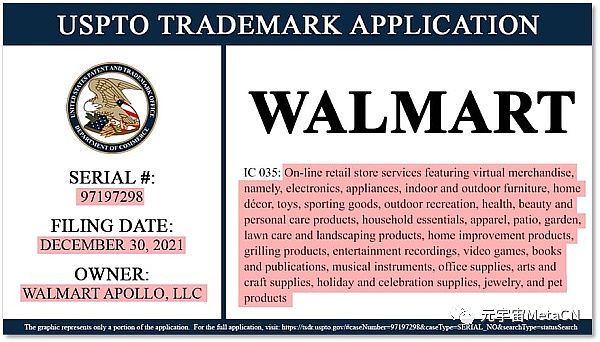

同年 10 月,沃爾瑪啟動了一項試點計劃:購物者可以在其美國部分商店的 Coinstar 售貨亭購買比特幣。去年 12 月,沃爾瑪為制造和銷售虛擬商品提交了七份單獨的商標申請。

比特幣開發者:沃爾瑪將禁止比特幣:今日,比特幣開發者Udi Wertheimer發推文稱:“突發新聞:沃爾瑪將禁止比特幣。沃爾瑪首席執行官稱‘比特幣很愚蠢,我不喜歡它’。泄露的數據顯示,只有0.02%的沃爾瑪用戶使用比特幣。”[2021/2/1 18:33:21]

圖/沃爾瑪提交的虛擬商品網店服務標志申請

面臨新零售時代業績增長困境的沃爾瑪,顯然不想錯過元宇宙時代的任何機會。

隨著沃爾瑪虛擬超市的加速“開張”,元宇宙超市真的要來了嗎?

在思考這個問題之前,我們首先要關注 NFT 可以為沃爾瑪創造什么?

NFT 即 Non-Fungible Tokens,即“不可替代的代幣”。從技術角度看,NFT是基于區塊鏈技術的合約數字憑證,具有可驗證、唯一、不可分割、可追溯等特點,可用于標記特定資產的歸屬。

動態 | 加拿大將上市新的區塊鏈ETF 投資沃爾瑪和Maersk等企業:據cointelegraph引援彭博社報道,位于溫哥華的First Block Capital將開始推出新的區塊鏈ETF。First Block Capital的ETF審核正進入最后階段,有望于下個月在Aequitas NEO交易所上線交易。First Block Capital將聚焦在進行塊鏈項目的優秀企業。該公司75%的投資組合投資于大型優良企業,而剩下的25%則投資到風險較高的開發商或挖礦企業。First Block Capital CEO對彭博社表示,“該公司雖正在努力進行區塊鏈項目,但希望投資不僅依賴于此的企業”,并表示該公司正在關注像IBM、Maersk、沃爾瑪和亞馬遜這樣的正在引入區塊鏈的公司。[2018/8/28]

因此,NFT 本身具有一定的金融屬性,在物理社會中與資產通證一樣重要,元宇宙為 NFT 提供了更加多樣化的應用場景。

元宇宙生態中存在大量數字資產,因此需要資產通證來推動元宇宙的經濟循環,NFT將成為實現虛擬物品數字資產化和流通交易的重要工具。

由此看來,用戶只能通過數字資產憑證(包括虛擬貨幣和NFT)在“沃爾瑪元宇宙超市”完成虛擬商品買賣的完整鏈條。

制造和銷售虛擬商品,提供虛擬貨幣和 NFT,這對沃爾瑪來說是多用途的。

零售商業財經認為,沃爾瑪此舉有三個意圖:一是提升消費者對沃爾瑪科技含量和“元宇宙超市”的認知;第二,通過 NFT 將實物產品和服務代幣化,幫助沃爾瑪降低成本。在線交易成本;第三,尋找未來的交通高地,創造新的收入來源。

為了更形象地展現未來虛擬世界的購物場景,沃爾瑪近日發布了一段短視頻,視頻中用戶以第一視角將購物車推入超市。參考購物,甚至還有虛擬售貨員協助購物。

帶有WalmartVR、沃爾瑪、元宇宙等標簽的短視頻,給人們帶來了關于“沃爾瑪元宇宙超市”的無限想象空間。

元宇宙時代,各行各業都存在新的可能性,零售巨頭也將誕生適應元宇宙。

沃爾瑪之所以早早入局,是因為它想將自己在現實世界的競爭力轉移到元宇宙。

“比如,消費者在超市購買產品后,可以在元宇宙中獲取對應產品的NFT,并在元宇宙中使用。它可能是一個漢堡包,然后在元宇宙中,漢堡可能在元宇宙中可用。它可以用于特定的游戲/場景來增加角色的HP。” 自媒體零售衛視創始人、獨立新零售分析師王子維表示。

當然,也有網友認為沃爾瑪這么做純粹是為了加噱頭:“你不能告訴股東你做了電商功能,你要假裝元宇宙還有增長,加密貨幣和區塊鏈。. . 就像社交媒體每年都會增加很多沒人想要的功能一樣。”

根據加密消息服務 The Block 的主管 Frank Chaparro 的說法,“我認為這對任何零售公司來說都是雙贏的,”Chaparro 說,“即使嘗試一些奇怪的東西只是一個熱門話題。例如,在彩票中給一些客戶一個 NFT 不會對業務造成太大的聲譽損害。”

目前,很多實體零售商都依靠數字化和元宇宙的概念來連接虛擬和現實,例如智能消費場景、智能購物服務、數字化管理等。作為實體零售商,沃爾瑪最基本的訴求是掌握更多消費者信息,留住客戶資源。

零售行業高級分析師沉軍認為,沃爾瑪看似計劃制造和銷售各種虛擬商品,但實際上它使用數字化手段更準確地獲取數據,并將客戶資源和流量保密。領域。

從實際來看,“沃爾瑪元宇宙”超市從規劃到落地還有很長的路要走。

首先,NFT投資市場存在諸多風險點,包括NFT交易平臺本身的合規風險、NFT發行方是否構成ICO(即發行幣)的合規風險、侵犯版權。當 NFT 買家轉售時是否存在流動性風險等。

在 NFT 交易平臺 Opnesea 上,看似普通的馬賽克頭像、圖片、收藏品頻頻以“天價”出售。據了解,截至2021年底,Opensea累計銷售額已超過100億美元,均價為872美元/NFT。

其次,一些關于元宇宙和NFT的熱點炒作等行為正在引起我國監管部門的警惕。

鑒于國內對虛擬貨幣的監管態度,一些機構和企業也在試圖淡化NFT的“token”屬性,更愿意稱其為“token”。“代幣”的合法化是進入元宇宙的關鍵。沒有這把鑰匙,沃爾瑪元宇宙超市就只能是炒作,和國人對話了。

作為零售業巨頭,沃爾瑪的布局也代表著行業演進的風向標。

現階段,沃爾瑪打算測試元宇宙虛擬商品交易模式,以塑造未來的購物體驗。除了作為實體商品銷售商的角色外,沃爾瑪還希望成為虛擬世界中最大的零售商。能成功嗎?我們將拭目以待。

來源: coinyuppie

Tags:元宇宙NFT區塊鏈比特幣元宇宙真正只有3家上市公司昆侖萬維nfts幣現在多少錢一個區塊鏈工程專業學什么課程好比特幣行情分析及最新消息今天

Bitfinex Alpha:2022年將成為交易所BTC和ETH余額降幅最大的一年:12月20日消息,根據Bitfinex Alpha報告,上周數據傳遞出的信息是通脹正在減弱.

1900/1/1 0:00:00個人的創作進程,以及創造者工作的媒介,正不斷擴大,開始包括諸如NFT等數字資產。創建、購買、出售或交換的NFT被美國國稅局視為財產,因此這些行為需被征稅,與購買、出售或交換藝術品類似.

1900/1/1 0:00:00最近一段時間,每個人都在談論元宇宙。早期階段的元宇宙平臺正在以數百萬美元的價格售出虛擬土地,數十億美元的資金正在涌入元宇宙初創公司.

1900/1/1 0:00:00隨著社交媒體軟件Twitter開始支持用戶使用NFT作為個人資料圖片,成千上萬Twitter用戶的頭像從圓形變成了六邊形.

1900/1/1 0:00:00元宇宙的開拓者是我們針對元宇宙的發展而設立的專欄,主要面向那些深挖元宇宙產業或者在元宇宙進行淘金的從業者,分享這些企業或者創業者們的故事,以獨特的視角窺見那些引領全球元宇宙發展的企業或個人.

1900/1/1 0:00:00本文由公號"老雅痞"(laoyapicom)授權轉載從CryptoPunk、BAYC、Loot等,到最近爆火的Phanta Bear.

1900/1/1 0:00:00